VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

FUNÇÕES DA LINGUAGEM

SUMÁRIO

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

TIPOS DE VARIAÇÃO

FUNÇÕES DA LINGUAGEM

Por hoje deixo a seguinte mensagem, para que você não fique parado e decida sempre ir, rir e lutar...

“Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar”.

Cora Coralina

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

INTRODUÇÃO

Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A Linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos; se há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como: sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo). Num sentido mais genérico, a Linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se.

Tipos de Linguagem

A linguagem pode ser:

Verbal: a Linguagem Verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo.

As figuras acima nos comunicam sua mensagem através da linguagem verbal (usa palavras para transmitir a informação).

Não Verbal: é aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras. Dentre elas estão a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto, etc.

Essas figuras fazem uso apenas de imagens para comunicar o que representam.

Língua

A Língua é um instrumento de comunicação, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Por exemplo: falantes da língua portuguesa.

A língua possui um caráter social: pertence a todo um conjunto de pessoas, as quais podem agir sobre ela. Cada membro da comunidade pode optar por esta ou aquela forma de expressão. Por outro lado, não é possível criar uma língua particular e exigir que outros falantes a compreendam. Dessa forma, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária, originando a fala. A fala está sempre condicionada pelas regras socialmente estabelecidas da língua, mas é suficientemente ampla para permitir um exercício criativo da comunicação. Um indivíduo pode pronunciar um enunciado da seguinte maneira:

A família de Regina era paupérrima.

Outro, no entanto, pode optar por:

A família de Regina era muito pobre.

As diferenças e semelhanças constatadas devem-se às diversas manifestações da fala de cada um. Note, além disso, que essas manifestações devem obedecer às regras gerais da língua portuguesa, para não correrem o risco de produzir enunciados incompreensíveis como:

Família a paupérrima de era Regina.

Língua Falada e Língua Escrita

Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. A escrita representa um estágio posterior de uma língua. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante.

No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. Dentre eles, destacam-se:

Fatores regionais: é possível notar a diferença do português falado por um habitante da região nordeste e outro da região sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há variações no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela utilizada por um cidadão do interior do estado.

Fatores culturais: o grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo também são fatores que colaboram para os diferentes usos da língua. Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola.

Fatores contextuais: nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos encontramos: quando conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura.

Fatores profissionais: o exercício de algumas atividades requer o domínio de certas formas de língua chamadas línguas técnicas. Abundantes em termos específicos, essas formas têm uso praticamente restrito ao intercâmbio técnico de engenheiros, químicos, profissionais da área de direito e da informática, biólogos, médicos, linguistas e outros especialistas.

Fatores naturais: o uso da língua pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como idade e sexo. Uma criança não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto, daí falar-se em linguagem infantil e linguagem adulta.

Fala

É a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, etc. Desse modo, dentro da unidade da língua, há uma grande diversificação nos mais variados níveis da fala. Cada indivíduo, além de conhecer o que fala, conhece também o que os outros falam; é por isso que somos capazes de dialogar com pessoas dos mais variados graus de cultura, embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a nossa.

NÍVEIS DE FORMALIDADE

Todos os dias nós estamos em contato com um grande número de textos falados e escritos. Tais textos são escolhidos para cada situação de uso, dependendo do objetivo, do interlocutor, do tipo de mensagem que se pretende passar.

Como exemplo, a situação em que um colega de trabalho precisa deixar escrito, para outro colega, que não irá voltar ao trabalho depois do almoço. Qual gênero deve ser escolhido para isso? Um bilhete? Possivelmente. A linguagem deverá ser informal, já que são colegas de trabalho de mesma hierarquia. Tal mensagem poderia ser enviada pelos meios virtuais, não é? Uma mensagem pela internet (WhatsApp, por exemplo) resolveria o problema.

É assim que escolhemos os textos e o nível de formalidade que usamos diariamente. Se a mensagem do exemplo fosse direcionada ao diretor da empresa ou ao gerente, com certeza deveria ser mais formal, tanto no uso da linguagem quanto na escolha do gênero.

Sobre níveis de formalidade, vamos trabalhar um pouco mais.

Níveis de linguagem (formal / informal)

Devido ao caráter individual da linguagem, é possível observar o seguinte:

Nível coloquial-popular: é a fala/escrita que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, principalmente em situações informais. Esse nível é mais espontâneo. Ao utilizá-lo, não nos preocupamos em saber se falamos de acordo ou não com as regras formais estabelecidas pela língua.

Nível formal-culto: é o nível normalmente utilizado pelas pessoas em situações formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras gramaticais estabelecidas pela língua.

Observe a charge a seguir:

TJ/SC – 2015 – Assistente Social

Na fala da ovelha (charge 3) há alguns problemas de correção; o fato linguístico que se opõe à norma culta da língua, nesse caso, é a:

(A) mistura de tratamentos;

(B) conjugação errada de verbos;

(C) falha na concordância;

(D) utilização de grafia errada;

(E) ambiguidade de construções.

Comentário: a fala da ovelha traz incorreções quanto à mistura de tratamentos. A ovelha trata o lobo por “você”, sendo assim, os demais pronomes deveriam ser de 3ª pessoa, não de 2ª. Assim, o uso do “teu” nas três ocorrências em que aparece na fala deve ser substituído por “lhe”. Tal desvio é bastante comum na linguagem coloquial, mas mal vista pela norma padrão.

GABARITO: A

O CONCEITO DE ERRO EM LÍNGUA

Em rigor, ninguém comete erro em língua, exceto nos casos de ortografia. O que normalmente se comete são transgressões da norma culta. De fato, aquele que, num momento íntimo do discurso, diz: “Ninguém deixou ele falar”, não comete propriamente erro; na verdade, transgride a norma culta.

Um repórter, ao cometer uma transgressão em sua fala, transgride tanto quanto um indivíduo que comparece a um banquete trajando bermuda e chinelo ou quanto um banhista que, numa praia, vai vestido de fraque e cartola.

Vale considerar, então, o momento do discurso, que pode ser íntimo, neutro ou solene.

O momento íntimo é o das liberdades da fala/escrita. No recesso do lar, na fala entre amigos, parentes, namorados etc., portanto são consideradas perfeitamente normais construções do tipo:

Eu não vi ela hoje.

Ninguém deixou ele falar.

Deixe eu ver isso!

Eu te amo, sim, mas não abuse!

Não assisti o filme nem vou assisti-lo.

Sou teu pai, por isso vou perdoá-lo.

Nesse momento, a informalidade prevalece sobre a norma culta, deixando mais livres os interlocutores.

O momento neutro é o do uso da língua-padrão, que é a língua da Nação. Como forma de respeito, tomam-se por base aqui as normas estabelecidas na gramática, ou seja, a norma culta. Assim, aquelas mesmas construções se alteram:

Eu não a vi hoje.

Ninguém o deixou falar.

Deixe-me ver isso!

Eu te amo, sim, mas não abuses!

Não assisti ao filme nem vou assistir a ele.

Sou seu pai, por isso vou perdoar-lhe.

Considera-se momento neutro o utilizado nos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, jornal, revista etc.). Daí o fato de não se admitirem deslizes ou transgressões da norma culta na escrita ou na boca de jornalistas, quando no exercício do trabalho, que deve refletir serviço à causa do ensino.

O momento solene, acessível a poucos, é o da arte poética, caracterizado por construções de rara beleza.

Vale lembrar, finalmente, que a língua é um costume. Como tal, qualquer transgressão, ou chamado erro, deixa de sê-lo no exato instante em que a maioria absoluta o comete, passando, assim, a constituir fato linguístico, registro de linguagem definitivamente consagrado pelo uso, ainda que não tenha amparo gramatical.

Exemplos:

Olha eu aqui! (Substituiu: Olha-me aqui!)

Vamos nos reunir. (Substituiu: Vamo-nos reunir.)

Não vamos nos dispersar. (Substituiu: Não nos vamos dispersar e Não vamos dispersar-nos.)

Tenho que sair daqui depressinha. (Substituiu: Tenho de sair daqui bem depressa.)

O soldado está a postos. (Substituiu: O soldado está no seu posto.)

Têxtil, que significa rigorosamente que se pode tecer, em virtude do seu significado, não poderia ser adjetivo associado a indústria, já que não existe indústria que se pode tecer. Hoje, porém, temos não só a indústria têxtil como também o operário têxtil, em lugar de indústria de fibra têxtil e de operário da indústria de fibra têxtil.

As formas impeço, despeço e desimpeço, dos verbos impedir, despedir e desimpedir, respectivamente, são exemplos também de transgressões ou “erros” que se tornaram fatos linguísticos, já que só ocorrem hoje porque a maioria viu tais verbos como derivados de pedir, que tem início, na sua conjugação, com peço. Tanto bastou para que fossem arcaizadas as formas então legítimas impido, despido e desimpido, que hoje nenhuma pessoa bem-escolarizada tem coragem de usar.

TOME NOTA!

A gíria

Ao contrário do que muitos pensam, a gíria não constitui um flagelo da linguagem. Quem, um dia, já não usou bacana, dica, cara, chato, cuca, esculacho? O mal maior da gíria reside na sua adoção como forma permanente de comunicação, desencadeando um processo não só de esquecimento, como de desprezo do vocabulário oficial. Usada no momento certo, porém, a gíria é um elemento de linguagem que denota expressividade e revela grande criatividade, desde que, naturalmente, adequada à mensagem, ao meio e ao receptor. Note, porém, que estamos falando em gíria, e não em calão. Ainda que criativa e expressiva, a gíria só é admitida na língua falada. A língua escrita não a tolera, a não ser na reprodução da fala de determinado meio ou época, com a visível intenção de documentar o fato, ou em casos especiais de comunicação entre amigos, familiares, namorados etc., caracterizada pela linguagem informal.

TIPOS DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

A língua não é una (com N mesmo), ou seja, não é indivisível; ela pode ser considerada um conjunto de dialetos. Alguém já disse que em país algum se fala uma língua só. Há várias línguas dentro da oficial. E no Brasil não é diferente. Cada região tem seus falares, cada grupo sociocultural tem o seu. Pode-se até afirmar que cada cidadão tem o seu. A essa característica da Língua damos o nome de variação linguística.

Qualquer cidadão, quando resolve emitir algumas palavras, faz isso não isoladamente. As frases ditas por cada um de nós não são construídas por nós próprios, mas sim por tudo o que nos fez tornar o que somos hoje: nossa família, a terra em que nascemos e em que vivemos, as escolas em que estudamos (principalmente nas séries iniciais), as pessoas com as quais convivemos, os livros que lemos, os filmes a que assistimos, enfim, nossa maneira de falar é formada, não é criada. E é formada pouco a pouco. Aliás, nunca é totalmente acabada. Imagine um idoso que nunca aprendeu a ler nem a escrever entrando em contato com as letras; seu mundo se transformará.

Ele se apoderará de um conhecimento nunca antes imaginado. Passará a usar expressões desconhecidas até então e se tornará um cidadão de fato. O mesmo acontece com os indivíduos que aprenderam a ler e a escrever, mas que não leem nem escrevem jamais. Se passarem a entrar em contato com o mundo das letras, por meio de romances, contos, textos filosóficos e poesias, transformarão sua visão de mundo e passarão a ter um novo falar, uma vez que terão o que falar: aquilo que leram.

A variação linguística mais evidente é a que corresponde ao lugar em que o cidadão nasceu ou no qual vive há bastante tempo. Há jeitos de pronunciar as palavras, há melodias frasais diferentes de região para região. A variação mais famosa do Brasil é o “s” chiante do carioca da gema.

Um adendo: o adjetivo “chiante” não é depreciativo ao modo de falar do carioca, e sim um termo usado na fonologia – ou fonética – que representa um som cujo ponto de articulação é pré-palatal, como ocorre nas palavras “chá” e “já”. É assim que o carioca pronuncia o “s”. E a locução “da gema”? Você sabe o significado dela? É o mesmo que “sem mistura, genuíno, puro”. Carioca da gema, portanto, é o cidadão nascido na cidade do Rio de Janeiro; não aquele que para lá foi e lá vive há muitos anos.

Voltemos à variação linguística, então: a mais famosa é o “s” chiante do carioca. É a mais famosa, mas não é a única.

Outra bastante perceptível pelo visitante é o “r” retroflexo do londrinense quando pronuncia palavras como “porta, carne, certo” e do piracicabano quando pronuncia as mesmas palavras do londrinense e também as que têm “r” entre vogais: “cara, cera, tora”. Retroflexo significa “curvado para trás, flexionado para trás”. É o que acontece com a língua quando ocorre a pronúncia das palavras apresentadas: a ponta dela é flexionada para trás, às vezes até exageradamente. É uma pronúncia idêntica à de “car” em Inglês.

Também o “l” (ele), na região de Pato Branco, PR, que é alveolar, mesmo antes de consoante e no final da palavra. Alveolar é o nome dado à consoante que, quando pronunciada, é articulada com a ponta da língua próxima ou em contato com os alvéolos dos dentes incisivos superiores. Na região de Pato Branco, pronuncia-se o “ele” de “alto” da mesma forma que o “ele” de “alô”.

A essa variação, que corresponde ao lugar, dá-se o nome de variação diatópica ou geográfica. Essa palavra é formada pelos seguintes elementos:

“dia-", prefixo grego que significa “através de, por meio de, por causa de”;

“topos”, radical grego que significa “lugar”;

“-ico”, sufixo grego, que forma adjetivos.

A variação diatópica pode ocorrer, como vimos no parágrafo anterior, com sons diferentes. Quando isso acontecer, dizemos que ocorreu uma variação diatópica fonética, já que fonética significa “aquilo que diz respeito aos sons da fala.

A diferença, porém, pode não ser de som, mas sim de vocabulário, ou seja, de palavras diferentes em sua estrutura. Por exemplo, em Curitiba, PR, os jovens chamam de “penal” o estojo escolar para guardar canetas e lápis; no Nordeste, é comum usarem a palavra “cheiro” para representar um carinho feito em alguém; o que em outras regiões se chamaria de “beijinho”. Macaxeira, no Norte e no Nordeste, é a mandioca ou o aipim. Essa variação denominamos de variação diatópica lexical, já que lexical significa “relativo a vocabulário”.

A diferença pode não ser de som nem de vocabulário. Pode estar na estrutura frasal, ou seja, na frase toda. Em algumas regiões brasileiras é comum a utilização do pronome “tu”; em outras, não. No Maranhão, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, um cidadão diria o seguinte: “Tu já estudaste Química?”. Na maioria dos outros estados, o cidadão diria assim: “Você já estudou Química”? A essa variação chamamos de variação diatópica sintática, já que “sintático” significa “parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase”.

RESUMINDO

Variação geográfica:

Trata das diferentes formas de pronúncia, vocabulário e estrutura sintática entre regiões. Dentro de uma comunidade mais ampla, formam-se comunidades linguísticas menores em torno de centros polarizadores da cultura, política e economia, que acabam por definir os padrões linguísticos utilizados na região de sua influência. As diferenças linguísticas entre as regiões são graduais, nem sempre coincidindo com as fronteiras geográficas, ou seja, pessoas que moram em outras regiões tem formas diferentes de falar e cada região tem seu devido sotaque.

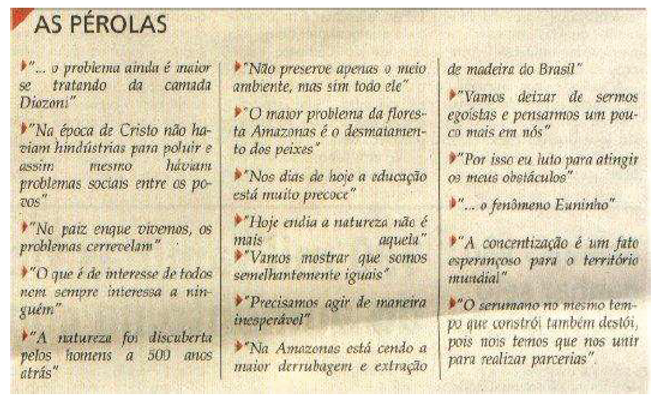

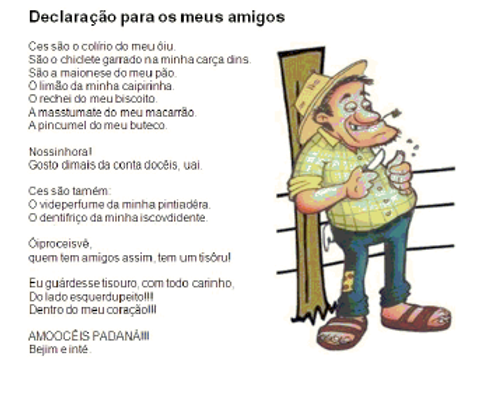

Como boa mineira que sou e apaixonada pela variação da língua, presentei vocês, caros alunos, com o “mineirês”:

Outra variação bastante evidente também é a que corresponde à camada social da qual o indivíduo faça parte. O falar de um cidadão é subordinado ao nível socioeconômico e cultural dele. Quanto mais estudo tiver, mais bem trabalhadas serão suas frases. Quanto mais livros ler, mais cultura terá. Quanto mais exemplos tiver de seus pais e professores, mais facilmente se comunicará com os demais.

Essa variação, no Brasil, é facilmente identificada. Basta conversar com um cidadão humilde, com poucos anos de estudos, que já perceberá uma linguagem diferente da habitual de outras classes sociais. Frases como “Naonde a gente podemos ponhar esse troço aqui?” ou como “Houveram menas percas” ou ainda “estou meia cansada” não são ouvidas em um ambiente em que estejam pessoas com um grau de escolaridade maior. São frases comuns a quem não teve oportunidades para ascender a estratos sociais mais privilegiados.

A essa variação, que corresponde ao estrato social, à camada social e cultural do indivíduo, dá-se o nome de variação diastrática ou sociocultural. Essa palavra é formada pelos seguintes elementos:

“dia-“, prefixo grego que significa “através de, por meio de, por causa de”;

“estrato”, radical latino que significa “camada”;

“-ico”, sufixo grego, que forma adjetivos.

A variação diastrática, como também ocorre com a diatópica, pode ser fonética, lexical e sintática, dependendo do que seja modificado pelo falar do indivíduo: falar “adevogado”, “pineu”, “bicicreta”, é variação diastrática fonética. Usar “presunto” no lugar de “corpo de pessoa assassinada” é variação diastrática lexical. E falar “Houveram menas percas” no lugar de “Houve menos perdas” é variação diastrática sintática.

RESUMINDO

Variação Sociocultural

Agrupa alguns fatores de diversidade: o nível socioeconômico, determinado pelo meio social onde vive um indivíduo; o grau de educação; a idade e o gênero. A variação social não compromete a compreensão entre indivíduos, como poderia acontecer na variação regional; o uso de certas variantes pode indicar qual o nível socioeconômico de uma pessoa, e há a possibilidade de alguém oriundo de um grupo menos favorecido atingir o padrão de maior prestígio.

Variedade culta padrão

É uma variedade linguística que se impôs na comunidade através de um ou mais grupos socialmente dominantes e tende à preservação da unidade em seu uso, dados os processos de codificação, em especial o código escrito, e de normalização por que passa. É o registro usado pelas classes sociais privilegiadas, particularmente, em situações de maior formalidade, como aulas, conferências, palestras (no uso oral), e como correspondência oficial, noticiário jornalístico, redação acadêmica (no uso escrito). E tendo a escola como uma das agências que a implementam, a VCP encontra-se legalmente institucionalizada e associada aos interesses do grupo ou grupos sociais dominantes. Entretanto, de caráter suprarregional e refletindo um índice de cultura e prestígio a que todos os membros de uma comunidade aspiram, a VCP serve a qualquer grupo social que a tome por variedade veicular em todos os contatos formais.

Claro está, portanto, que a variedade padrão de qualquer língua, longe de possuir qualquer valor linguístico inerente que a faça mais prestigiada do que as demais variedades, tem seu predomínio condicionado a fatores históricos e culturais que lhe renderam atributos ao longo de um processo institucional, determinado à sua imposição e legitimação.

Características da variedade culta padrão:

A VCP é caracterizada pela disciplina gramatical, maior precisão do emprego vocabular, o que resulta em significados mais delimitados, e maior incidência de termos técnicos. A variedade padrão ainda apresenta:

a) organização gramatical (sintática) regulando os enunciados.

b) uso frequente de preposições que indicam relações lógicas, como também as preposições indicando contextos espaciais e temporais.

c) seleção discriminada de adjetivos e advérbios.

d) ausência, quanto ao padrão escrito, de expressões idiomáticas e termos chulos.

Variedade popular

A variedade popular se caracteriza pelo relaxamento da disciplina gramatical, por um vocabulário restrito e usado amplamente nos mais variados sentidos. Contudo, cabe assinalar que a variedade popular, com farta utilização de expressões idiomáticas, é rica em metáforas e formas outras de colorir a expressão linguística, como a comparação, a ênfase, a atenuação e o eufemismo, muito frequentes em fórmulas de saudação e polidez, expressões fáticas, insultos, provérbios, máximas e ditos populares.

Características da variedade popular:

a) sentenças curtas, gramaticamente simples, muitas vezes incompletas, apresentando construção sintática deficiente e acentuado emprego da voz ativa.

b) expressões formuladas como perguntas implícitas, que introduzem certa circularidade na fala (exemplo: “Não é mesmo?”, “Está vendo?”, etc.).

c) falta de uso, em muitas ocorrências de fala, das concordâncias nominal e verbal, estabelecidas pela gramática normativa.

A última variação, não menos importante que as anteriores, é a que corresponde à licença que cada um de nós tem para falar e escrever o que bem entender da maneira que quiser.

É a que permite um cidadão extremamente culto usar informalmente a expressão “Eu encontrei ele” no lugar de “Eu o encontrei”. É a linguagem informal, solta, às vezes até desleixada.

Principalmente o jovem tem o hábito de usar essa variação. É bastante comum ouvirmos um “veio”, com o e aberto, numa conversa entre adolescentes ou um “mano” na alta sociedade. É comum também essa variação na linguagem caseira, em que pai, mãe e filhos não estão preocupados com a comunicação dentro da norma padrão, ou na linguagem descontraída de uma roda de amigos.

Outra modalidade desta variação ocorre na Literatura, na qual o autor de poesias, contos, romances, novelas, etc. tem a liberdade de cometer deslizes, de inventar palavras, de recriar estruturas sintáticas, enfim, tem liberdade para aplicar seu estilo em seus escritos. Isso tem até nome: licença poética ou liberdade poética.

Repare o poema a seguir, de Oswald de Andrade:

ERRO DE PORTUGUÊS

Quando o português chegou

Debaixo de uma bruta chuva

Vestiu o índio

Que pena!

Fosse uma manhã de sol

O índio tinha despido

O português

Oswald de Andrade

A essa variação, que corresponde à liberdade de expressão, dá-se o nome de variação diafásica ou estilística.

Essa palavra - diafásica - é formada pelos seguintes elementos:

“dia-”, prefixo grego que significa “através de, por meio de, por causa de”;

“phasys”, radical grego que significa “expressão”;

“-ico”, sufixo grego, que forma adjetivos.

A variação diafásica, como ocorreu com a diatópica e com a diastrática, pode ser também fonética, lexical e sintática, dependendo da liberdade de que o indivíduo tenha se apossado. Dizer “veio”, com o e aberto, não porque more em determinado lugar nem porque todos de sua camada social usem, é usar a variação diafásica fonética. Um padre, em um momento de descontração, brincando com alguém, dizer “presunto” para representar o “corpo de pessoa assassinada”, é usar a variação diafásica lexical. E, finalmente, um advogado dizer “Encontrei ele”, também num momento de descontração, no lugar de “Encontrei-o” é usar a variação diafásica sintática.

RESUMINDO

Variação estilística

Considera um mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação: se está em um ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os receptores. Sem levar em conta as graduações intermediárias, é possível identificar dois limites extremos de estilo: o informal, quando há um mínimo de reflexão do indivíduo sobre as normas linguísticas, utilizado nas conversações imediatas do cotidiano; e o formal, em que o grau de reflexão é máximo, utilizado em conversações que não são do dia-a-dia e cujo conteúdo é mais elaborado e complexo. Não se deve confundir o estilo formal e informal com língua escrita e falada, pois os dois estilos ocorrem em ambas as formas de comunicação.

As diferentes modalidades de variação linguística não existem isoladamente, havendo um inter-relacionamento entre elas: uma variante geográfica pode ser vista como uma variante social, considerando-se a migração entre regiões do país. Observa-se que o meio rural, por ser menos influenciado pelas mudanças da sociedade, preserva variantes antigas. O conhecimento do padrão de prestígio pode ser fator de mobilidade social para um indivíduo pertencente a uma classe menos favorecida.

Diante de tantas variantes linguísticas, é inevitável perguntar qual delas é a correta. Resposta: não existe a mais correta em termos absolutos, mas sim, a mais adequada a cada contexto. Dessa maneira, fala bem aquele que se mostra capaz de escolher a variante adequada a cada situação e consegue o máximo de eficiência dentro da variante escolhida.

Usar o português rígido, próprio da língua escrita formal, numa situação descontraída da comunicação oral é falar de modo inadequado. Soa como pretensioso, pedante, artificial. Por outro lado, é inadequado em situação formal usar gírias, termos chulos, desrespeitosos, fugir afinal das normas típicas dessa situação.

Os certames têm explorado ultimamente as variantes linguísticas de uma maneira bem mais apropriada, reconhecendo a sua utilidade para criar variados efeitos de sentido: caracterizar personagens no interior de um texto narrativo; estabelecer relações de intimidade entre os falantes; ridicularizar pessoas que as utilizam inadequadamente, etc.

CUIDADO! Algumas provas tradicionais, quando tratam das variantes, quase só se preocupam com o que chamam de correção gramatical, postulando como falar correto apenas aquele que corresponde às normas da linguagem culta e formal.

Para resolver essas chamadas questões de correção de frases, é aconselhável adotar os seguintes cuidados:

- checar problemas ligados à acentuação, à crase e à grafia de palavras problemáticas (especialmente aquelas que têm grafias semelhantes);

- observar o verbo em três níveis:

- a conjugação;

- a concordância;

- a regência;

- observar os pronomes em dois níveis:

- a colocação;

- o uso da forma adequada à sua função sintática;

- observar se as palavras estão empregadas na sua forma e no seu sentido correto. A questão que segue é um bom exemplo de proposta de correção linguística no estilo tradicional.

E para finalizar, mais um pouco do meu “mineirês”!

FUNÇÕES DA LINGUAGEM

Todo processo de comunicação passa por sua funcionalidade (para que dizer isso? Qual é a função dessa comunicação?), precisamos usar recursos que dão ênfase a intenção que o emissor (aquele que emite a mensagem) tem ao transmitir a mensagem a fim de que ela seja compreendida ou que reforce algum elemento linguístico específico para a composição. Desde o passado, o homem tem criado meios para se apropriar de signos, sinais, gestos, desenhos, letras e, por fim, a palavra oral e escrita na realização deste processo de comunicação. Para que esses recursos sejam bem empregados precisamos primeiro rever os elementos da comunicação, ou seja, aqueles que participam do ato comunicativo:

Emissor: aquele que emite a comunicação, codifica a mensagem;

Receptor: recebe a comunicação que vem do emissor, decodifica a mensagem;

Código: conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. É escolhido pelo receptor, levando em consideração o contexto;

Canal: meio pelo qual circula a mensagem;

Referente: contexto relacionado a emissor e receptor;

Mensagem: conteúdo transmitido pelo emissor.

Todo processo comunicativo é centrado nesses elementos, para então ser compreendida a verdadeira mensagem.

Com os elementos da comunicação temos a geração e inter-relação dos variados diálogos das funções, que são conhecidas como:

-

Função referencial;

-

Função emotiva;

-

Função conativa;

-

Função fática;

-

Função metalinguística;

-

Função poética.

Dependendo em qual elemento a comunicação está focada, a função dela é estabelecida, vejam o esquema:

Vamos analisar e compreender cada uma das funções da linguagem:

1. Função referencial (ou denotativa)

É aquela centralizada no referente, pois o emissor oferece informações da realidade. Objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular. Linguagem usada na ciência, na arte realista, no jornal, no “campo” do referente e das notícias de jornal e livros científicos.

Exemplo: o jornal televisivo ou impresso.

“Assaltante é preso após fuga e perseguição na zona leste de São Paulo”.

2. Função emotiva (ou expressiva)

É aquela centralizada no emissor, revelando sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor.

Soneto de Fidelidade

De tudo ao meu amor serei atento

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto

Que mesmo em face do maior encanto

Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento

E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto

Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure

Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):

Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.

Vinícius de Moraes

Observe que, na poesia lida, o foco está todo no sentimento do “eupoético”, tendo em vista a repetição do “eu” e as marcas de 1ª pessoa.

3. Função apelativa (ou conativa).

É aquela que centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativos. É usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor.

“Doe sangue, doe vida”

“Beba Coca-cola”

4. Função Fática

É aquela centralizada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares.

Exemplos:

“Olá, tudo bem?

Sim! E com você?

Tudo bem”.

Comentários sobre o tempo: “Hoje esfriou, né?”

5. Função poética

É aquela centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conotativa, ela é metafórica (figurada). Valorizam-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas.

Vejam o exemplo da propaganda antiga do sabão:

"Chegou o milagre azul para lavar!

Lave na espuma de Omo e tenha a roupa mais limpa do mundo!

Onde Omo cai, a sujeira sai!"

(Propaganda Omo, 1957)

Observem que a função apelativa está presente, mas o texto tem algo de poético também. Sendo assim, está presente a função poética.

O mesmo acontece aqui:

A rima entre “sumiu” e “doril” demonstra a função poética da comunicação.

PRESTE ATENÇÃO

Muitas vezes, uma comunicação não tem apenas uma função! Observe o seguinte poema:

Canção

Ouvi cantar de tristeza,

porém não me comoveu.

Para o que todos deploram.

que coragem Deus me deu!

Ouvi cantar de alegria.

No meu caminho parei.

Meu coração fez-se noite.

Fechei os olhos. Chorei.

[...]

Cecília Meireles

Nele temos duas funções: poética e emotiva!

6. Função metalinguística

É aquela centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto. Principalmente os dicionários são repositórios de metalinguagem.

Leia a poesia a seguir como exemplo, pois é uma poesia falando sobre o ato de escrever:

Catar Feijão

Catar feijão se limita com escrever:

joga-se os grãos na água do alguidar

e as palavras na folha de papel;

e depois, joga-se fora o que boiar.

Certo, toda palavra boiará no papel,

água congelada, por chumbo seu verbo:

pois para catar esse feijão, soprar nele,

e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

Ora, nesse catar feijão entra um risco:

o de que entre os grãos pesados entre

um grão qualquer, pedra ou indigesto,

um grão imastigável, de quebrar dente.

Certo não, quando ao catar palavras:

a pedra dá à frase seu grão mais vivo:

obstrui a leitura fluviante, flutual,

açula a atenção, isca-a como o risco.

João Cabral de Melo Neto

Assim podemos dizer que a linguagem não é aparente, ela depende de um conjunto de fatores que permeiam os variados grupos sociais que compomos em nossa vida diária.

Questões Propostas

De domingo

— Outrossim?

— O quê?

— O que o quê?

— O que você disse.

— Outrossim?

—É.

— O que que tem?

—Nada. Só achei engraçado.

— Não vejo a graça.

— Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias.

— Ah, não é.Aliás, eu só uso domingo.

— Se bem que parece uma palavra de segunda-feira.

— Não. Palavra de segunda-feira é óbice.

— “Ônus.

— “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”.

— “Resquício” é de domingo.

— Não, não. Segunda. No máximo terça.

— Mas “outrossim”, francamente…

— Qual o problema?

— Retira o “outrossim”.

— Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa “outrossim”.

(VERÍSSIMO. L.F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: LP&M, 1996).

1) No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o (a)

(A) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana.

(B) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados poucos conhecidos.

(C) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais.

(D) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais.

(E) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo.

Texto I

Entrevistadora — Eu vou conversar aqui com a professora A.D. … O português então não é uma língua difícil?

Professora — Olha se você parte do princípio… que a língua portuguesa não é só regras gramaticais… não se você se apaixona pela língua que você… já domina… que você já fala ao chegar na escola se teu professor cativa você a ler obras da literatura… obra da/ dos meios de comunicação… se você tem acesso a revistas… é… a livros didáticos… a… livros de literatura o mais formal o e/ o difícil é porque a escola transforma como eu já disse as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais.

Texto II

Professora — Não, se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais.

(MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001)

2) O texto I é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto II é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos

(A) são amostras do português culto urbano.

(B) são modelos de emprego de regras gramaticais.

(C) são exemplos de uso não planejado da língua.

(D) apresentam marcas da linguagem literária.

(E) apresentam ocorrências de hesitações e reformulações.

Mandinga — Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam — é que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, manding designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio.

(COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: Geração Editorial, 2009. Fragmento)

3) No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um (a)

(A) diversidade técnica.

(B) contexto sócio-histórico.

(C) descoberta geográfica.

(D) apropriação religiosa.

(E) contraste cultural.

PINHÃO sai ao mesmo tempo que BENONA entra.

BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você.

EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele.

BENONA: Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções.

EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molest’a, como um urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção.

(SUASSUNA, A. O santo e a porca. Rio de Janeiro: José Olimpyio, 2013)

4) Nesse texto teatral, o emprego das expressões “o peste” e “cachorro da molest’a” contribui para

(A) marcar a classe social das personagens.

(B) enfatizar a relação familiar entre as personagens.

(C) caracterizar usos linguísticos de uma região.

(D) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares.

(E) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens.